建設業にも時間外労働の

上限規制が適用されています

-

労働時間法制の概要

-

1週、1日の労働時間は労働基準法によって次のとおり定められています。

原則

- 1週40時間/1日8時間を超えて労働させてはならない

- 毎週少なくとも1回(または4週に4日以上)の休日が必要

これを超える労働を時間外労働又は休日労働といいますが、労働者に時間外労働又は休日労働を行わせるには、次の手続きが必要です。

例外

- 例外的に時間外・休日労働をさせる場合は、使用者と労働者の代表でいわゆる36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を締結し、労基署に届け出ることが必要

- 36協定では、時間外労働の最大の時間数などを決める

このときに、36協定に定めることのできる時間外労働の時間数の上限を規定したものが、時間外労働の上限規制であり、この上限は、使用者と労働者(の代表者)とで合意してもなお、これを超えて労働させることはできません。

なお、36協定の各種様式は、こちらから入手できます。参考

時間外労働の上限規制は、平成30年に成立した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)によって改正された労働基準法(昭和22年法律第49号)において法制化されたものです。

時間外労働の上限規制は、一般業種では、平成31年4月(中小企業では令和2年4月)から適用されていますが、建設業では5年間適用が猶予され、その間に、適正な工期の設定など取引慣行上の課題の解決に取り組むこととされました。 -

時間外労働の上限規制の概要

-

時間外労働は原則として、月45時間、年360時間(限度時間)までとされています。ただし、臨時的な特別の事情※がある場合には、36協定に特別条項を定めることで、限度時間を超えて労働させることができますが、その場合であっても、次の上限を遵守することが必要です。

- 1時間外労働、休日労働を合わせて1か月100時間未満

- 2時間外労働、休日労働を合わせて2~6か月平均80時間まで

- 3時間外労働は年720時間まで

- 41か月45時間を超える時間外労働は年6回まで

(ただし、災害時における復旧及び復興の事業では、12の上限は適用されません。)

臨時的な特別の事情は、一時的又は突発的なものに限り、できる限り具体的に定める必要があります。例えば以下のような理由が考えられ、「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得ないとき」など恒常的な長時間労働につながる可能性のあるものは認められません。

- 突発的な仕様変更への対応

- 納期ひっ迫への対応

- 大規模な施工トラブル対応

建設業における時間外労働の上限規制

R6年3月31日まで

上限なし

※大臣告示(限度基準告示)の適用なし

R6年4月1日以降

-

災害発生時等の例外規定:

労働基準法第139条第1項と労働基準法第33条第1項 -

時間外労働の上限規制には、災害発生時等の対応にあたり、労働基準法第139条第1項 と、労働基準法第33条第1項 といった2つの例外規定が設けられています。

この2つの例外規定は、以下の表のように適用できる対象や手続きが異なっており、上限規制の取扱いにも違いがありますが、それぞれ上限規制の一部又は全部が適用除外とされています。労働基準法第139条第1項 労働基準法第33条第1項 対象 災害における復旧および復興の事業 災害その他避けることのできない事由によって、

臨時の必要がある場合手続き 専用の様式であらかじめ36協定を届出(労働基準法施行規則 様式第9号の3の2または様式第9号の3の3) 事前の許可または事後の届出(労働基準法施行規則 様式第6号) 効果 36協定で定める範囲内で時間外・休日労働を行わせることができる 36協定で定める限度と別に時間外・休日労働を行わせることができる 上限規制の

取り扱い適用なし

- 月100時間未満

- 複数月平均80時間以内

適用あり

- 年720時間

- 月45時間超は年6か月まで

適用なし また、適用対象の違いについて、イメージは次の図のとおりですが、

- 労働基準法第139条第1項は、復興住宅や復興支援道路の建設も含め、災害の復旧・復興工事について工事の段階を問わず適用することができます。

- 労働基準法第33条第1項は、災害復旧事業のうち、臨時の必要があると認められる緊急的な対応(例:瓦礫の撤去作業、緊急的な機能回復のための工事、仮設住宅の建設工事など)に限られており、緊急的な機能回復がある程度完了した段階で発注される工事はその対象とはなりません。

労基法第139条第1項の対象(災害における復旧および復興の事業)

災害復旧事業

災害復旧事業のうち、労基法第33条第1項の対象

(例)緊急的な機能回復のための災害復旧工事

(例)都道府県等との災害協定・防疫協定や契約等に基づく除雪作業 家畜伝染病に係る防疫措置など

(例)緊急的な機能回復がある程度完了した段階で発注される被災した施設を原形に復旧する工事 など

※労基法第33条第1項の対象とはならない災害復興事業

(例)復興事業段階の工事

※労基法第33条第1項の対象とはならないなお、労働基準法第139条第1項と、労働基準法第33条第1項のいずれが適用される場合であっても、時間外・休日労働に対する割増賃金の支払いを行うとともに、長時間労働の抑制に努め、健康確保措置として、1か月80時間を超える時間外・休日労働を行った労働者への医師による面接指導を実施する必要があります。

-

労働基準法第139条第1項

(災害時における復旧及び復興の事業に係る時間外労働の上限規制)について -

制度概要と導入の手続き

大災害からの早期の復旧・復興には集中的な工事が必要となる場合があることが想定されることから、「災害時における復旧及び復興の事業」に従事する場合には、労働基準法第139条第1項により、以下の上限規制を適用しないこととしています。

- 1時間外労働、休日労働を合わせて1か月100時間未満

- 2時間外労働、休日労働を合わせて2~6か月平均80時間まで

同条を適用する場合であっても、

「時間外労働は年720時間まで(休日労働は含まない)」

「1か月45時間を超える時間外労働は年6回まで」

といった上限は遵守する必要があります。「災害時における復旧及び復興の事業」 に従事する場合に、労働基準法第139条第1項を適用するに当たっての手続きとしては、専用の36協定(様式9号の3の2(特別条項なし)又は9号の3の3(特別条項あり)による36協定)を締結・届出することが必要です。

専用の36協定を締結・届出した場合には、各々の建設事業者の適切な管理のもとで同条を適用することができます。

専用の36協定については、様式はこちらから入手できます。労働基準法第139条第1項における

「災害時における復旧及び

復興の事業」とは労働基準法第139条第1項を適用することができる「災害時における復旧及び復興の事業」としては、例えば、以下のものが挙げられます。

災害時の復旧・復興の事業とは

災害時の復旧・復興の事業とは、災害により被害を受けた工作物の復旧及び復興を目的とした発注を受けた建設の事業のことであり、例えば、以下が該当する。

- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用を受ける災害復旧事業

- 災害協定に基づく災害の復旧の事業

- 維持管理契約内で発注者(民間含む)の指示により対応する災害の復旧事業

- 複数年にわたって行う復興の事業 など

そのため、労働基準法第139条第1項は、

- 仮設住宅や、復興住宅、復興支援道路の建設工事といった復旧、復興のために行われるための工事

- 道府県等との災害協定・防疫協定や、契約に基づく除雪作業や防疫措置といった災害復旧のための対応

- 冷え込みによる路面凍結を防止するために凍結防止剤を散布するなど、そのまま放置すれば直ちに災害が発生することが予想される場合に、災害協定や契約等に基づき、差し迫った災害への対応を行う場合

などに適用することができますが、労働基準法第139条第1項における「災害時における復旧及び復興の事業」とは、名称ではなく実態によって判断されます。

そのため、例えば、

- 発災後の復旧・復興工事の計画が全て完了した後に追加で発注された関連工事のような、発災に全く近接しない工事など、上限規制を超える作業によって早期に完成させることが社会的に要請されていない工事

- 経年劣化した道路の補修工事など、将来発生する災害を予防するために行う工事

に対して、本条を適用することはできません。

また、当初から十分な工期が設定されている又は十分な工期を設定することが可能な工事であって、地理的要因(被災地への交通の脆弱さ)や、自然的な要因(猛暑又は豪雪など)を踏まえても、1年間の特定の時期に、単月又は複数月平均に関する時間外労働の上限規制を超えて集中的に作業することを要するとは考え難い工事に対して、これを適用することは認められません。

参考

通常の建設の事業と、災害時における復旧及び復興の事業の双方に従事する場合

時間外労働の上限規制のうち、- 時間外労働、休日労働を合わせて1か月100時間未満

- 時間外労働、休日労働を合わせて2~6か月平均80時間

については、災害時における復旧及び復興の業務に従事した時間を除外することができます。

(例)9月に災害が発生し、

1通常の建設の事業で80時間、

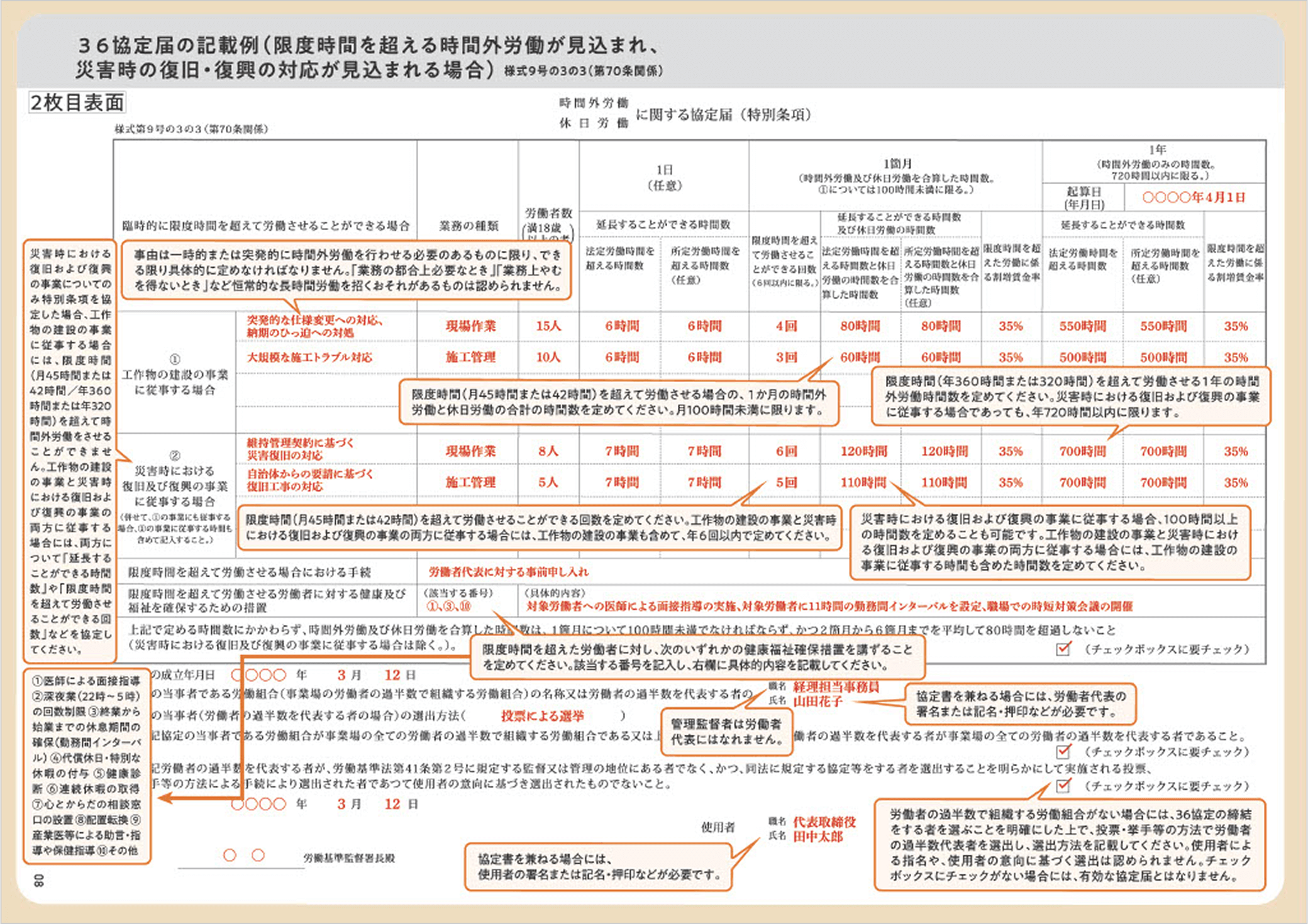

2災害における復旧及び復興の事業で40時間の時間外労働を行った場合また、通常の建設の事業と災害時における復旧及び復興の事業の双方に従事する場合には、様式9号の3の3(特別条項あり)による36協定を締結するに当たって、同様式中の記載欄

- 「1工作物の建設の事業に従事する場合」には、通常の建設の事業において、労働時間を延長することができる時間数を定めてください。

- 「2災害時における復旧及び復興の事業に従事する場合」には、災害時における復旧及び復興の事業と通常の建設の事業の双方において、労働時間を延長することができる時間数を定めてください。(ただし、通常の工事に従事できる時間数は1で定めた範囲に限ります。)

-

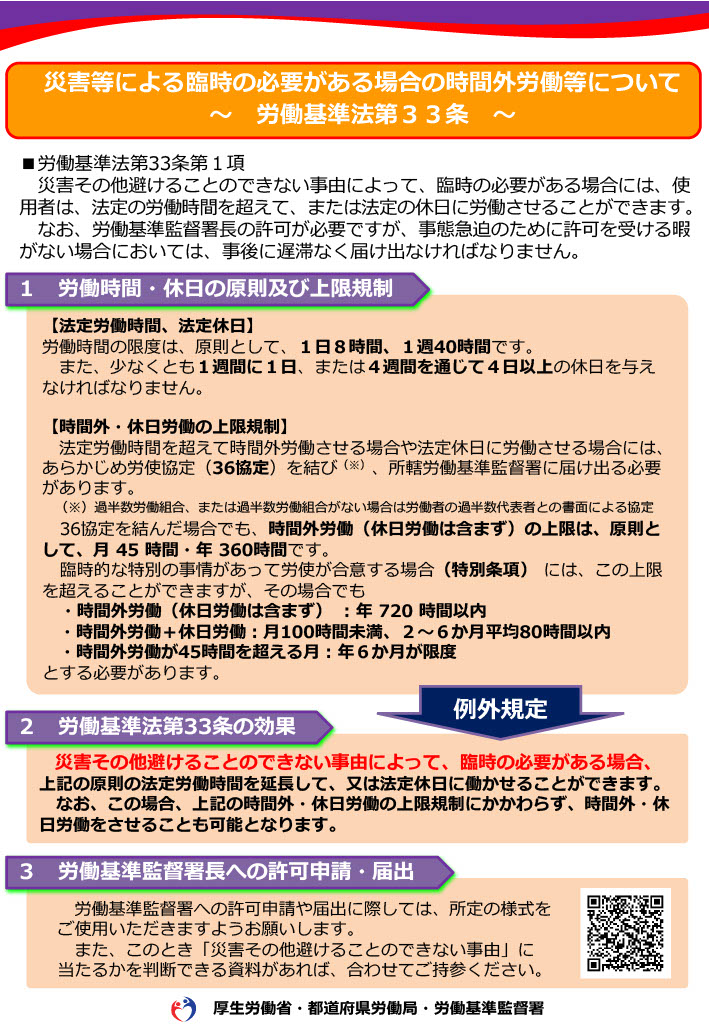

労働基準法第33条第1項

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)について -

災害その他避けることのできない事由があり、臨時に時間外・休日労働をさせる必要がある場合には、以下の制度概要のとおり労働基準法第33条第1項(リーフレット参照)によって、労働基準監督署長の許可を得る等することで、36協定の限度とは別に(時間外労働の上限規制の適用を受けずに)、時間外労働をさせることが可能です。

許可対象の事由としては、例えば、- 地震等が発生した場合における瓦礫撤去の作業や損壊した建物の応急的な機能回復工事

- 雪害時における安全で円滑な道路交通の確保のための除雪作業

- 家畜伝染病に係る防疫措置

などであって、既に締結された 36協定で協定された限度時間を超えて労働させるなどの臨時の必要があり、人命や公益を保護するための必要がある場合には、その必要の限度で、本許可等の対象となります。

そのほか、労働基準法第33条第1項を適用できる具体的なケースについては、Q&A/追補版Q&Aで詳しく取り上げていますので、適宜ご覧ください。

なお、労働基準監督署長の許可の申請等の様式は、こちらから入手できます。

労働基準法第33条第1項について

労働基準法第33条第1項(災害など臨時の必要がある場合の時間外労働等)と労働基準法第36条(36協定による時間外労働等)は、それぞれ独立した労働基準法第32条(労働時間)及び第35条(休日)の免罰規定であり、労働基準法第33条第1項に基づき労働基準監督署長に許可申請等を行った場合は、36協定で定める限度と別に時間外・休日労働を行わせることが可能となる。(上限規制は適用されない)

労働基準法第33条第1項

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

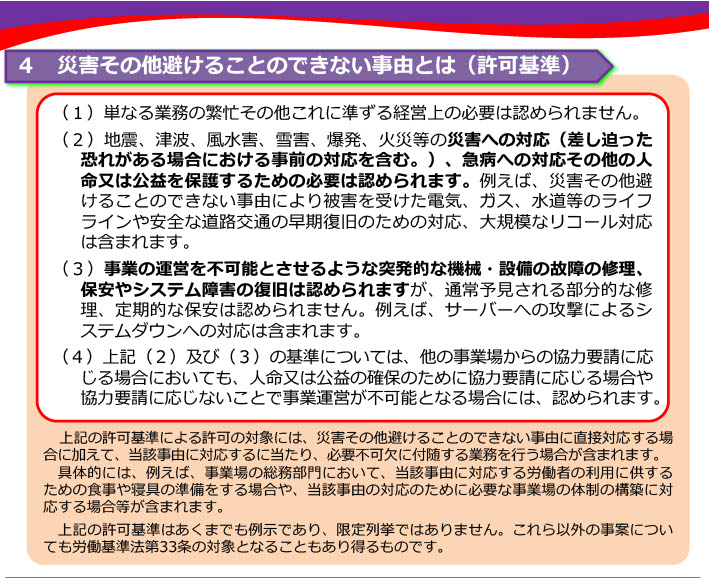

労働基準法第33条第1項の許可基準の概要

- 単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めない

- 地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認める。 など ※除雪作業や、防疫作業を行う場合にも、労働基準法第33条第1項を適用することができる。

例えば、被災地外の建設事業者が、被災地の自治体等の要請を受けて、災害の復旧作業に当たる場合にも、個別具体的な判断になりますが、労働基準監督署長の許可を得る等することで、本条を適用できる場合があります。

労働基準法第33条第1項の適用について、ご不明な点は最寄りの労働基準監督署までお問合せください。 -

労働時間の考え方 (移動時間、待機時間)と適正把握について

-

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことであり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされています。

例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当するほか、現場への移動、待機、作業着への着替え、作業の後片付け時間も、使用者の明示又は黙示の指示がある場合には、労働時間に該当します。

特に、移動時間、待機時間が労働時間に該当する場合について、より詳細な考え方は次表のとおりになりますので、ご留意ください。労働時間について

移動時間、待機時間については、厚生労働省労働基準局『建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A(追補版)』に考え方を詳細に示しております。

個別の判断を要するが一般的には…

移動時間について次の時間は労働時間であると解されている

- 社用車に乗り合うなど移動手段が指示されている場合

- 使用者や上司が車に同乗し、打ち合わせが行われている場合

- (行き)移動前に資材の積込みなどが指示されている場合

- (帰り)移動後に清掃や整理整頓が指示されている場合

次の時間は労働時間に該当しないと解されている

- 直行直帰が自由である中で、労働者間で任意に移動手段の一つとして、集合時間や運転者を決めて、社用車に乗り合いで移動している場合

待機時間について次の時間は労働時間であると解されている

- 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事する必要がある場合

- 急な需要に対応するために事業場内で待機を命じており、待機時間の自由利用が労働者に保障されていない場合

次の時間は労働時間に該当しないと解されている

- 緊急対応の頻度が少なく、自宅待機中に食事や入浴などの日常的な活動や、外出をすることが特段規制されていないなど、実質的に使用者の指揮命令下にあるとまでは言えない場合

また、使用者には、こうした労働時間を適正に把握する責務があります。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 」(平成29年1月20日策定)を踏まえ、原則として、使用者が自ら確認するかタイムカード等客観的な記録を基礎として、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録するようにしてください。

やむを得ず自己申告で労働時間を把握する場合には上記ガイドラインに基づき、適正な自己申告を担保するための措置を講じてください。

-

夏季・冬季など一部の季節に集中的に工事を行う必要がある場合の

労働時間制度

(1年単位の変形労働時間制について) -

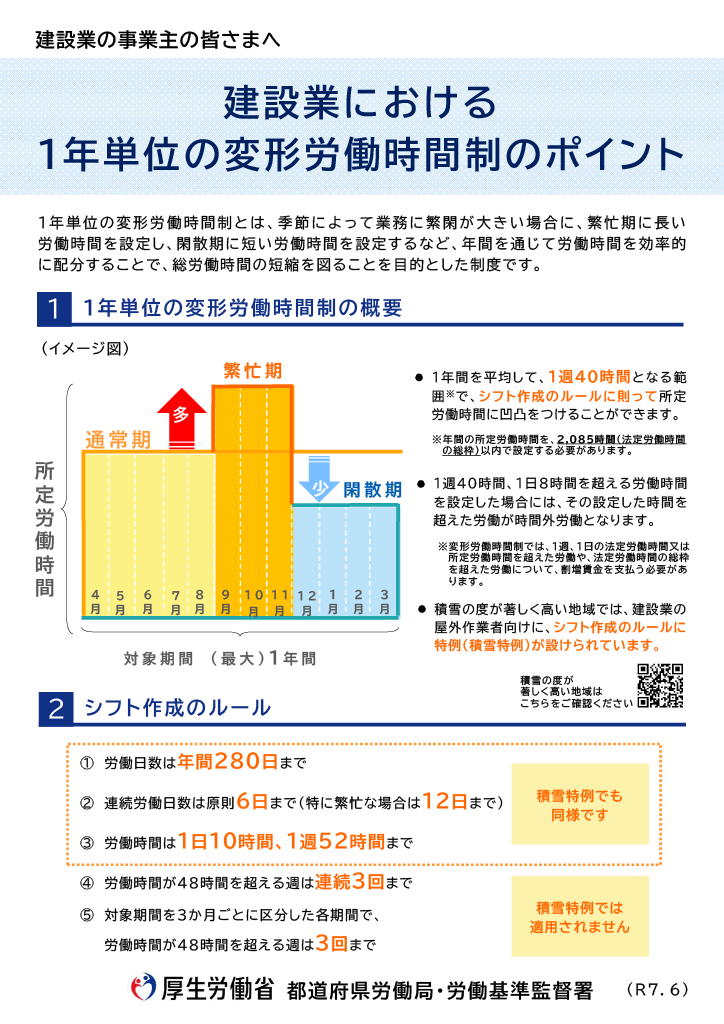

例えば、

・夏の猛暑下での作業を避けて秋、冬に作業を集中させたいという場合や、

・冬の積雪下での作業を避けて夏、秋に作業を集中させたいという場合など、

季節ごとに業務の繁閑があって、年間を通じて繁忙期と閑散期がはっきりとしている場合には、1年単位の変形労働時間制を適用し、労働時間の効率的な配分を行うことができる場合があります。1年単位の変形労働時間制では、あらかじめ勤務シフトを設定することで、1年間を平均して、1週40時間となる範囲で、シフト作成のルールに則って所定労働時間に凹凸をつけることができます。(所定労働時間は、最大でも1週52時間、1日10時間)。

1週40時間、1日8時間を超える労働時間を設定した場合には、その設定した時間を超えた労働が時間外労働となります。

また、積雪の度が著しく高い地域では、建設業の屋外労働者等向けに、勤務シフト作成のルールに特例(積雪特例)が設けられています。

勤務シフト作成のルールなど、1年単位の変形労働時間制について、まずはパンフレット「 建設業における1年単位の変形労働時間制のポイント」をご確認ください。追補版Q&Aでも詳しく取り上げています。

1年単位の変形労働時間制の導入に当たっては、就業規則への規定、労使協定の締結(届出)が必要です。

1年単位の変形労働時間制の導入・活用に関するご相談は、最寄りの労働基準監督署又は働き方改革推進支援センターへご相談ください。参考 積雪特例の対象地域と対象業務について…

積雪特例は、豪雪地帯・特別豪雪地帯の指定を受けた道府県・市町村における建設業法第2条第1項に規定する建築工事に係る屋外作業の業務を対象としています。