建設業にも時間外労働の

上限規制が適用されています

建設業では、労働時間は他の産業と比べて高水準であり、また、就業者の高齢化も進み、将来の担い手確保も懸念されていることから、働き方改革が必要不可欠です。

そうした中、令和6年4月から、建設業にも、時間外労働の上限規制の適用が開始されました。

-

時間外労働の上限規制について

-

時間外労働の上限規制が適用されたことで、建設事業者(受注者)は、

- 1時間外労働、休日労働を合わせて1か月100時間未満

- 2時間外労働、休日労働を合わせて2~6か月平均80時間まで

- 3時間外労働は年720時間まで

- 41か月45時間を超える時間外労働は年6回まで

という上限を遵守して工事を行う必要があります。

(ただし、災害時における復旧及び復興の事業では、12の上限は適用されません。)詳しくは、リーフレットやQ&A/追補版Q&Aをご覧ください。

発注者の皆さまにも、これを踏まえた工事の発注にご協力をお願いいたします。

建設業における時間外労働の上限規制

R6年3月31日まで

上限なし

※大臣告示(限度基準告示)の適用なし

R6年4月1日以降

建設事業(一般の業種と同じ規制を適用)

災害における復旧及び復興の事業(労基法第139条第1項)

(一部規制が適用されない)※災害における復旧・復興の事業では、

・複数月平均80時間※

・月100時間未満※※休日労働を含む

とする規定は適用されない。

参考

時間外労働の上限規制は、平成30年に成立した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)によって改正された労働基準法(昭和22年法律第49号)において法制化されたものです。

時間外労働の上限規制は、一般業種では、平成31年4月(中小企業では令和2年4月)から適用されていますが、建設業では5年間適用が猶予され、その間に、適正な工期の設定など取引慣行上の課題の解決に取り組むこととされました。 -

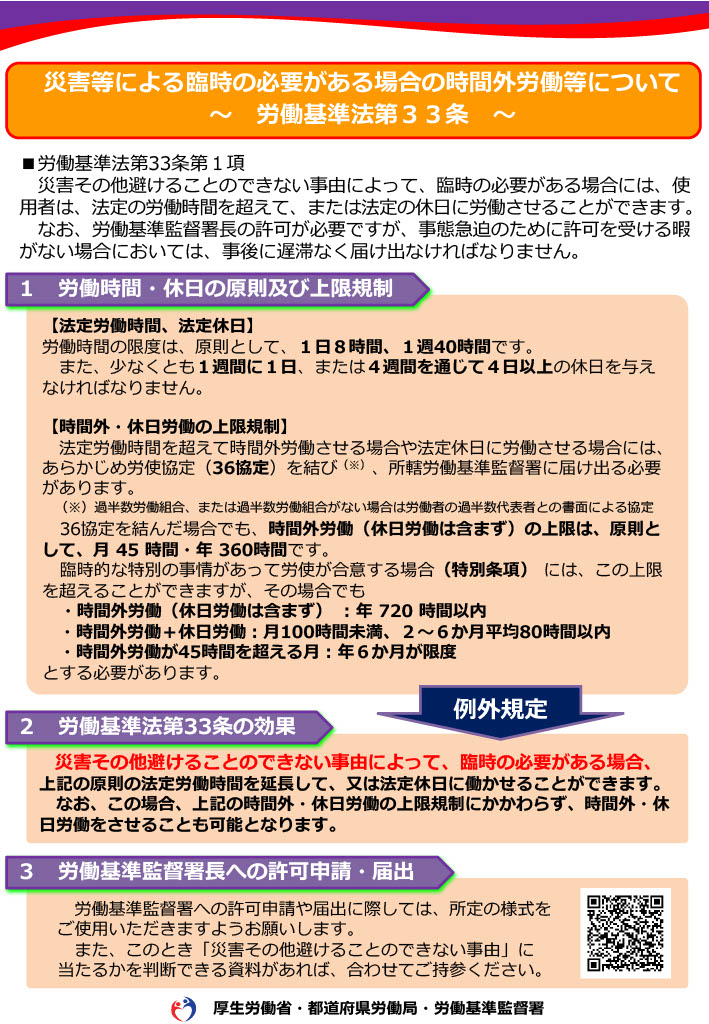

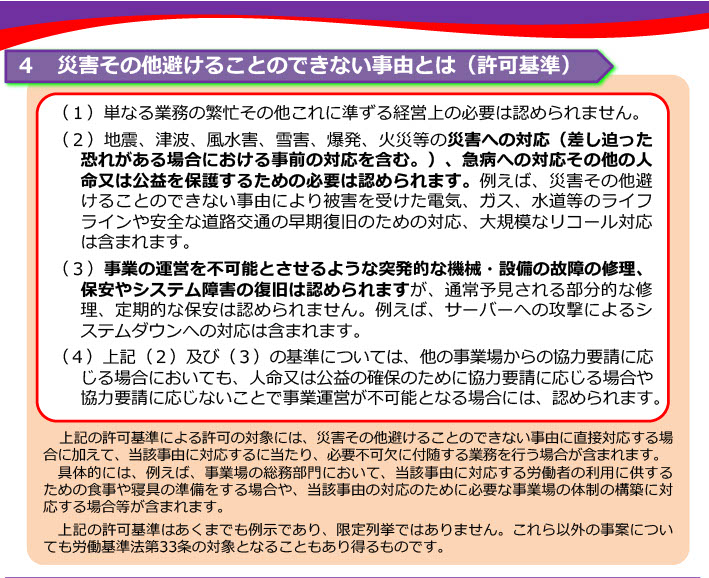

労働基準法第33条第1項について

-

災害その他避けることのできない事由によって、臨時に時間外・休日労働をさせる必要がある場合には、労働基準法第33条第1項(リーフレット )によって、労働基準監督署長の許可を得る等することで、時間外労働の上限規制の適用を受けずに時間外労働をさせることが可能です。

許可対象の事由としては、例えば、

- 地震等が発生した場合における瓦礫撤去の作業や損壊した建物の応急的な機能回復工事

- 雪害時における安全で円滑な道路交通の確保のための除雪作業

- 家畜伝染病に係る防疫措置

などであって、既に締結された 36協定で協定された限度時間を超えて労働させるなどの臨時の必要があり、人命や公益を保護するための必要がある場合には、その必要の限度で、本許可の対象となります。

そのほか、労働基準法第33条第1項を適用できる具体的なケースについては、Q&A/追補版Q&Aで詳しく取り上げていますので、適宜ご覧ください。